![]()

Actualité

Ma mission, vous informer!

« L’argent, s’il ne vous apporte pas le bonheur, vous aidera au moins à être malheureux dans le confort. »

– Helen Gurley Brown

FONDS EN CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ : Ont-ils encore un avantage fiscal ? (À venir)

Le tiers des Québécois ne pourront jamais capitaliser leur richesse dans l’immobilier

Selon Ricardo Tranjan, auteur du livre The Tenant Class, nos politiciens doivent désormais choisir d’appuyer les locataires d’immeubles.

L’inabordabilité immobilière est un sujet récurrent dans les médias canadiens, à peine une semaine s’écoule-t-elle sans que nous entendions de nouvelles découvertes, qui sont décourageants, a ce qui a trait à la location d’immeuble résidentiel.

La location d’immeubles résidentiels abordables, destinée aux familles québécoises, est un besoin nécessaire au bon fonctionnement de notre société. Pour la majorité des familles sur notre territoire; ce n’est qu’une question de survie.

Dans une société où l’accession à l’achat d’une propriété est la marque d’une vie bourgeoise réussie, les locataires se heurtent à des mythes et des mensonges qui dénigrent son image publique. En surcroit, notre société dépeint la location immobilière comme une situation indésirable, comme un échec ou un projet de vie inachevé.

Un des mythes le plus répandus est que la location d’un immeuble est une phase transitoire; c’est essentiellement pour les jeunes qui vont un jour eux-mêmes acheter un immeuble. Un sondage Angus Reid en 2021 confirme que la location d’un immeuble n’est pas une phase transitoire pour plusieurs de nos concitoyens.

Le même sondage nous confirme que 93 % des locataires d’immeuble, qui ont répondu à celui-ci, n’arrêteront pas de louer de sitôt. Par conséquent, la population du Québec se chiffre à 8.7M en 2023, donc 2.45M ont l’intention de continuer à louer dans le futur. Concrètement, c’est le tiers de la population qui ne pourra capitaliser leur richesse dans le secteur de l’immobilier.

Et pire encore, leur sécurité financière est devenue un enjeu important pour notre société. Voici un exemple chiffré pour mieux comprendre la situation des locataires d’immeuble résidentiel :

Le salaire moyen canadien est approximativement 75,000$ par année. Ce même salaire, lorsque nous appliquons les déductions à la source comme l’impôt du Québec, il reste environ 3,200$ net par mois. Selon les statistiques de la firme APPARTOGO, un simple 4 ½ au Québec coute environ 1,674$ par mois. Donc, le ratio frais de logement au revenu se chiffre à environ 52%. Est-il possible de vivre, épargner et contrer l’inflation avec 1,526$ par mois ?

Pas de crise immobilière

Une crise, au sens classique du mot, est une situation urgente, temporaire et qui doit être dressée immédiatement. Or, le récit dominant de la « crise du logement », n’est aucunement temporaire, mais plutôt une situation permanente, sans issu, ni de fin.

Le problème avec le récit de la « crise du logement » est qu’il exonère les propriétaires/promoteurs immobilières et les gouvernements de toute responsabilité. Ils nous suggèrent que les loyers excessifs sont la responsabilité des locataires, et que leur manque à gagner, en matière de revenu, requière une solution technique, et non, une solution politique.

Il existe une justification claire pour revenir à nos bonnes habitudes politiques des 1970. Le député libéral Robert Andras – un membre éternel du cabinet Pierre Trudeau – déclaré en 1969 :

« Nous devons non seulement améliorer le fonctionnement des marchés privés afin d’accélérer la production totale de logements, mais nous devons également stimuler la fourniture de logements modestes aux personnes à faible revenu ».

Selon l’analyste du logement, soit Greg Suttor, de 1965 à 1990, 10 % de la production totale de logements résidentiels était à but non lucratif, public ou même coopératif.

Certes, les experts de l’immobilier affirment que le marché privé est adéquat, et que le vrai problème se situe on niveau de l’offre. Selon ces mêmes experts, l’offre ne rattrape pas assez rapidement la demande. Par conséquent, si nous construisons plus de logements, dit-on, les gens auront plus de choix et les loyers seront moins chers.

Bullshit…

La loi de l’offre et de la demande, selon laquelle les prix baissent si l’offre dépasse la demande, fonctionne bien lorsque nous devons analyser des fruits et légumes. Ainsi, le marché immobilier n’est pas un marché optimal et il ne sera guère équilibré, et ce, jamais.

Pourquoi ? D’abord, les terrains sont une ressource fixe, non périssable et qui augmente en valeur avec le temps. Ensuite, le Canada a décidé d’amplifier l’arrivée de nouveaux immigrants, et ce, depuis plusieurs années. Finalement, les lois de zonage municipales ont largement paralysé toute capacité des promoteurs immobiliers à construire avec une l’intensité fébrile.

Désormais, le marché locataire privé, destiné pour l’habitation, occupe la majorité de la production totale de logements. Il est clair maintenant que notre système de location d’immeuble privé est inéquitable et inefficace. C’est un système fondé sur les inégalités structurelles et exploite les opportunités économiques sociétaires, d’un groupe de nos concitoyens, en besoin d’avoir « un toit sur la tête ».

Il n’y a aucun déclin de la langue française au Québec

Le poids, la force et l’influence du français au Québec sont dominants sur ses utilisateurs.

Les retombées du recensement linguistique 2021 de Statistique Canada sont bien documentées dans les médias québécois : une pléthore d’articles de presse, de reportages et d’articles d’opinion faisant état d’un déclin du français parlé au Québec. Or, très peu d’encre a été coulée, pratiquement aucune plume acérée ni de critique journalistique n’a été appliquée pour contrebalancer ce grand récit populaire.

Pourquoi était-ce important de bien vouloir pencher la balance ?

D’abord, lorsque nous bombardons le peuple québécois d’une manière incessante de nouvelles négatives, directement en lien avec leur vecteur identitaire, certains membres de la population générale vont afficher une augmentation notable de leur niveau d’anxiété et, par ricochet, il y aura une recrudescence des insécurités linguistiques.

Ensuite, la répétition d’idées, de concepts ou de processus spécifiques, répétés à profusion dans les médias, entraine un effet hypnotiseur puissant lorsqu’il est utilisé correctement; les gens commenceront à modifier l’état de leur conscience et ils croiront tout ce que vous leur dites.

Déclin ou pas ?

A priori, définissons le mot, fréquemment utilisé dans les médias, pour exprimer l’état de notre français au Québec. Selon le dictionnaire en ligne de Larousse, le concept du mot déclin, est défini de la manière suivante: « Fait de se terminer, de décliner, état de ce qui diminue de valeur, de grandeur, d’éclat, de puissance ». Bref, c’est une perte graduelle et continue, une perte de force et une diminution de son nombre, en lien avec notre qualité et/ou avec notre valeur attitrée.

Sur ce, commençons par l’analyse des mots graduels et continus dans la définition du concept du déclin de la langue française au Québec.

De prime d’abord, Pierre Fortin, professeur émérite d’économie à l’Université du Québec de Montréal («UQAM»), et Gilles Grenier, professeur à l’Université d’Ottawa, a démontré dans leur analyse du recensement linguistique de 2021 que le déclin de la langue française n’est pas un phénomène graduel et continu dans le temps.

La réalité brute chiffrée est que l’immigration est la clé du succès pour le Québec. C’est-à-dire, les statistiques démontrent qu’il faut accueillir au Québec plus de personnes francophones pour contrebalancer les Québécois qui ultérieurement deviendrons des unilingues anglicisés.

À cet égard, en utilisant les données statistiques de 2021, les professeurs en question ont constaté que l’importance de la langue française a augmenté dans les générations successives d’immigrants jusqu’en 2016, mais celle-ci a diminué de 2016 à 2021. De plus, ils sont d’accord avec le professeur en sociolinguistique de l’UQAM, soit Calvin Veltman, que les résultats linguistiques actuels peuvent surestimer la baisse de l’utilisation de langue française au Québec.

Il va sans dire; un recensement défavorable – si c’est effectivement le cas – envers la langue française chez nous, ne répond pas nécessairement à la définition du mot de déclin présentement. De plus, si le recensement actuel surestime cette baisse, il serait responsable d’attendre le prochain recensement de Statistique Canada avant de déclarer unilatéralement une utilisation réduite de la langue française au Québec.

Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’intégration des nouvelles précisions linguistique dans le nouveau recensement 2021.

Dans le même ordre d’idées, poursuivons l’analyse de notre définition du mot déclin avec la signification des mots : une perte de force et une diminution de son nombre. Entre nous, soit dit : pensez ce que vous voulez au sujet de notre gouvernement fédéral actuel; cependant, notre premier ministre Justin Trudeau a raison de dire que le Québec a tous les outils législatifs et linguistiques nécessaires pour garder son territoire culturellement québécois et francophone.

Quand on demande aux gens ce qui a permis aux Québécois de rester francophones pendant toutes ces années, en général, les gens sont prompts à souligner les multiples réalisations législatives comme la loi 101. À la base, la source primaire du maintien du français au Québec; c’est d’abord et avant tout la volonté et la détermination de son peuple à demeurer francophone. Les réalisations législatives ne sont qu’un sous-produit, un outil, un accessoire à sa vision et à sa mission de demeurer francophone.

Pourquoi cette nuance est-elle importante?

Principalement, le facteur critique dans l’évaluation de la force du peuple québécois, c’est le poids de sa population. À mesure que la population francophone augmente, vous augmentez le potentiel des utilisateurs de langue française au Québec. Indéniablement, il y aura des fuites vers la cohorte anglophone; mais, l’architecture de nos politiques linguistiques et d’immigration mise en place depuis 50 ans aura pour but d’intégrer les nouveaux Québécois et d’aider ceux qui sont en place de demeurer francophone.

En fait, c’est précisément ce qui s’est passé au Québec depuis la fin des années 1970; le poids de notre population, désormais, influence les nouveaux utilisateurs à choisir le français sur notre territoire.

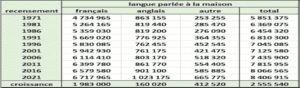

En revanche, disons-le franchement : l’état du français au Québec est plus fort que jamais. Pour faire, ça court; lorsque le premier recensement linguistique a été introduit en 1971, il y avait 4,73 millions de francophones sur notre territoire, et maintenant, il y en a 6,71 millions. À cette fin, cela représente une croissance vigoureuse de notre population de 42 %, et ce, sur une période de 52 ans.

Source : Calvin Veltman

Parallèlement, les anglophones ont subi une perte de force et d’influence durant cette même période. En fait, la croissance de la population de leur cohorte fut de l’ordre de 18%. Mais, lorsque nous calculons le poids relatif de la cohorte francophone versus celle des anglophones, la langue française a augmenté son influence de 19.67%.

Dans cette perspective, la source première de croissance de la cohorte anglophone – soit la croissance de la population de 18% citée ci-haut – sont les nouveaux Québécois qui parlent d’autres langues. Or, les allophones qui décident de rester au Québec choisissent le français beaucoup plus qu’auparavant; ils ont tendance à vouloir accepter la condition sine qua non de l’apprentissage de la langue française au Québec.

Cela étant dit, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la cohorte allophone dans le comparatif linguistique à long terme. D’abord, ils devront choisir à prioriser l’une des deux langues officielles du Canada. Ensuite, les études démontrent qu’il y a un très fort degré de convergence, après quelques générations au Canada, vers l’une de nos deux langues officielles.

Avouons-le; choisir de demeurer en permanence au Québec, sans pouvoir parler et prioriser le français, s’avère comme une tâche ardue et plutôt complexe de nos jours. Sans jugement d’un côté ou de l’autre; c’est la réalité.

Et, après, nous devons discuter maintenant d’une autre des conditions nécessaire à la qualification du mot déclin; soit celle de la diminution de la qualité et de la valeur des Québécois. Selon cette ligne de tir, la qualité et la valeur de notre patrimoine sont des caractéristiques intangibles; elles sont subjectives et ne peuvent être facilement mesurées dans les statistiques.

Depuis la Révolution tranquille : les Québécois ont surtout rattrapé leurs homologues anglophones québécois en pourcentage d’études supérieures; la plupart des entreprises sur son territoire appartiennent à des utilisateurs de langue française au Québec; il y a accumulation d’une richesse intergénérationnelle; et enfin, il y a acceptation, depuis quelques années, de la part de nos cousins que notre variante linguistique québécoise est bel et bien une langue et non un dialecte.

Somme toute, le récit du déclin perpétué dans les médias québécois doit être nuancé. Au bout du compte, nous avons sécurisé notre place en Amérique du Nord et il est statistiquement impossible de nous voir disparaitre de cette planète. Au Québec, notre poids est devenu une force et celle-ci influence les utilisateurs de notre langue.

Sources :

https://theconversation.com/la-loi-96-ne-changera-rien-a-la-dynamique-linguistique-au-quebec-183903

https://theconversation.com/langlais-progresse-au-quebec-depuis-2001-et-le-francais-aussi-185851

Les PV sont hors contrôle

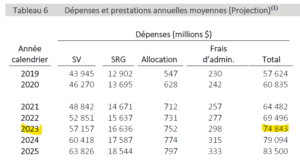

En ce qui concerne le 17e Rapport actuariel du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »); tout porte à croire que les couts estimés pour la distribution des chèques des prestations de vieillesse (« PV ») seront de 74 mrd $. Ultérieurement, d’ici 20 ans, les couts vont assurément vous décoiffer : on parle d’une augmentation de l’ordre de 116%.

Soi-disant en passant, évitons tout malentendu, l’abréviation pour milliard de dollars ($) est en fait « mrd ». Dans cette optique, prenons quelques minutes pour bien s’acclimater à l’ampleur de ces chiffres. Tel qu’éludé, en 2023, il est estimé que nous allons encaisser pour 74 mrd $ de chèques PV ; pour des fins de comparaison, le cout projeté en 2015 pour la construction du pont Champlain était de l’ordre de 4 mrd $; donc, c’est comme si nous achetions l’équivalent de 19 pont Champlain chaque année !

Pont Champlain Montreal

Plus étonnant, dans 20 ans, l’estimation du cout des PV est de 161 mrd $. Dans toutes ces dimensions, là où le bât blesse, c’est dans le fait que les PV sont payés par nos impôts, ainsi, leurs couts nets sont une dépense courante du gouvernement fédéral. Autrement dit, nous devons payer l’amplitude de cette facture chaque année, et ce, sans aucune aide contributoire de nos concitoyens.

Sur ce, réglons une chose tout de suite à ce qui a trait aux PV : leurs pérennités; leurs survies sont en jeu. Mais, surtout, il est peu probable que nous allons pouvoir bonifier les régimes. En revanche, ce n’est qu’une question de temps, nous allons devoir sévèrement modifier cette dépense dans un avenir prochain.

Par ce fait même, la cause de l’accélération fulgurante de cette dépense est, invariablement, le changement de démographie de notre société. D’ailleurs, à titre d’exemple, la Chaire en fiscalité et en finances publiques (« CFFP ») a fait des calculs à partir des données mathématiques de l’institut de la statistique du Québec.

Les résultats de la CFFP, pour le compte du Québec, sont non-équivoque : il y aura une augmentation de 91% du nombre de nos concitoyens dans le groupe d’âge 75 ans +. Donc, inutile de faire une grande réflexion : plus il y a plus de gens qui atteignent le bel âge; plus les couts des PV deviendront insurmontables, puis, au bout du compte, ils deviendront complètement hors contrôle.

Par ailleurs, partant de cette prémisse, il n’est pas nécessaire d’attendre 20 ans avant de voir la spirale ascendante des couts. Dans le même rapport du BSIF, les actuaires sont venus à la conclusion qu’il y aura une augmentation des dépenses projetées de 117% entre la progression des années 2022 et 2023; un accroissement des dépenses projetées de 12.7 mrd $, pour la période entre 2022 et 2026, finalement; le nombre projeté de bénéficiaires affecté par les PV commence à s’accentuer d’une manière assez prononcé.

Ça fait des années, des années, et ainsi, des années que nous discutons de la viabilité des PV. Désormais, tout l’indique clairement, nous sommes possiblement à un point d’inflexion.

Changement démographique : êtes-vous prêt.e ?

Visualisez une société québécoise, d’ici vingt ans, qui transigent vers la démographie suivante : on double le nombre de gens qui ont 75 ans +; l’espérance de vie s’accroit; il y a une légère contraction de – 6% de sa population entre les âges de 60 – 75 ans; et conjoncturellement, il y a aura un accroissement de 9% de sa population, donc, approximativement 9,414,984 individus seront sur le territoire de la belle province. (Calcul: CFFP; Source: ISQ)

D’abord, les ainés de demain, majoritairement retraités, seront le segment de la population le plus impacté par l’évolution de cette transition démographique au Québec. C’est, a propre dire, l’espérance de vie qui augmente le risque associé avec votre planification de retraite et parallèlement, celle-ci, augmente l’incertitude de longévité de vos flux de trésoreries. Il est tout à fait possible de manquer de « cash » à la retraite.

En surcroit, il faut s’interroger sur la viabilité de nos programmes de sécurité de la vieillesse, notamment la PSV. A contrario des régimes RRQ/RPC, celles-ci sont payées par nos impôts. Ainsi, leurs couts nets sont une dépense courante du gouvernement fédéral, donc, nous, la société, payons cette facture chaque année. Concrètement, j’aimerais vous donner une idée de l’ampleur de cette dépense : elles coutent au gouvernement fédéral, en 2023, au moins 38-39 milliards $, sinon beaucoup plus. Autrement dit, elles coutent plus de 9 fois le pont Champlain a chaque année ! En revanche, bref, il y a de forte chance que nous allons devoir modifier cette dépense d’ici 20 ans.

Dans cette perpective, il y a deux solutions concrètes : primo, vous augmentez vos cotisations dans les régimes de retraite contributoire, ou deuxièmement, vous chercher à établir le taux optimal de remplacement du revenu de travail à la retraite. Travailler à la retraite, c’est un choix intelligent. Il importe de s’intéresser que vous puissiez transformer vos passions, vos passe-temps, vos loisirs en une véritable entreprise.

Ensuite, les gens de la génération X, soit ceux qui ont fait la passerelle technologique entre les baby-boomers et ceux de la génération Y et Z, vont s’atrophier de l’ordre de – 6%. Certes, mes chères consœurs frères de la génération X, vous connaissez le lancinant message suivant : 65 ans d’ici 20 ans, c’est le nouveau 45 ans. N’inquiète-vous pas, vous êtes dans un processus de rajeunissement !

En utilisant ma tête de fiscaliste, je vois quelques embûches avec ce spectre démographique : si la démographie change, nous devons modifier/adapter notre fiscalité. À titre d’exemple, le crédit d’impôt pour prolongation de carrière, sera-t-il encore nécessaire ?

Comme vous savez depuis les dernières années, il y a une rareté de la main-d’œuvre. Donc, en revanche, l’objet de ce crédit vise à éliminer l’impôt à payer sur une partie des revenus salariaux des travailleurs expérimentés afin de les inciter à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. Ce crédit devient moins pertinent avec la diminution en population dans le spectre de ce segment.

Indéniablement, ce changement démographique va avoir un impact sur les régimes de retraite avec droits acquis, c’est-à-dire, les régimes de retraite à prestations déterminées ainsi que les régimes de la collectivité, tel que le RRQ et RPC. Les fondements des hypothèses générales dans ces types de régimes font déjà l’objet de réforme actuelle. Plusieurs des hypothèses devront être actualisées et révisées de façon continue par nos actuaires.

Puis, finalement, selon ISQ, le point de bascule en démographie se matérialise au tournant des années 2030, donc, dans un court laps de temps, soit 7 ans à vrai dire. En fait, il y aura une contraction de la population québécoise sous peu, et donc, la croissance démographique sera soutenue par l’immigration. Au Canada, l’accroissement démographique atteint un niveau record en 2022; c’est d’ailleurs l’immigration temporaire qui a changé la donne pour l’ensemble de la population canadienne.

Comme vous pouvez imaginer, l’hypothèse statistique de l’ISQ est hautement politique présentement, car elle peut entraîner des répercussions dans plusieurs facettes de notre quotidien.

Tout doit converger vers notre système de santé

En bout de piste, les statistiques démontrent que le nombre de Québécois qui auront 75 ans + dans 20 ans va complètement exploser, soit une augmentation de 79% (Calcul: CFFP; Source : ISQ). Les résultats sont surprenants; conséquemment; nous devrons changer notre fusil d’épaule pour finalement ajuster notre politique fiscale, d’ici 20 ans, pour mieux apparier ce nouveau paradigme démographique avec la reddition de nos finances publiques.

La pluie de la gratuité n’existe pas en politique fiscale; chaque dollar; chaque cent compte; nous devons nous assurer qu’il y existe le moins d’incohérence possible en matière d’équité fiscale. Au Québec, tout comme les pays scandinaves de l’Europe, nous sommes très progressistes avec notre fiscalité. Autrement dit, nous sommes plus enclins à utiliser le pouvoir de notre fiscalité pour le bien-fondé; la bienveillance de notre population.

Nonobstant mon dernier commentaire, entre nous soit dit, aucun système fiscal ne peut être parfait; il y a toujours eu des bémols, des illogismes qui se cachent dans les fissures des parois, incrustées, depuis « belle lurette », dans le tissu de notre système fiscal sociétaire. Ça va sans dire, c’est inévitable.

En ce sens, vous seriez surpris d’apprendre, du moins, je l’étais : qu’il est possible pour les plus nantis de notre société de garder 40% des allocations famille du Québec (l’« AFQ »). Plus spécifiquement, AFQ en 2022, incluant le supplément, pour le compte d’un couple avec deux enfants de 3 et 7 ans est de l’ordre de 5,228$. Les paramètres de réduction de AFQ se trouvent, approximativement, dans l’échelle salariale familiale de 50,000$, et ce, jusqu’à 110,000$. Une fois que vous avez dépassé ce seuil, il n’y a plus de réduction et vous gardez un montant plancher de 2080$.

Reprenons le même exemple, mais cette fois, évaluons l’allocation canadienne pour enfants (l’« ACE »). Du côté d’Ottawa, ils sont plus généreux, ils attribuent 13,994$. Le montant est réduit, à plus forte raison, approximativement, de 30,000$, et ce, jusqu’à 70,000$. Ensuite, la réduction d’ACE est linéaire à la recrudescence salariale, et ce, jusqu’à 200,000$ de revenu familial. Une fois que vous avez franchi ce montant, il n’est plus possible de recevoir des ACE.

Bon, comment expliquer ces différences ? Au Québec, même si vous êtes deux médecins, avec des enfants de 3 à 7 ans et, que vous gagnez ensemble 1M$ : nous allons quand même reconnaitre que vous avez une capacité plus grande pour payer des impôts, donc, par ricochet, on veut que vous gardiez l’universalité des AFQ. J’irais même une étape plus loin : je spécule, mais il est tout à fait possible que nous soyons inspirés du système d’imposition français, ou il est possible d’obtenir des avantages fiscaux avec la présence d’enfants dans votre cohorte familiale.

Certes, au fédéral, la philosophie est sensiblement différente. Sur ce; même si vous avez deux enfants; même si votre revenu familial est élevé; à moins que vous ayez accès au crédit pour frais de garde; vous allez payer le même impôt avec ou sans enfants, et ce, dans toutes les situations de revenu familial élevé.

À ce stade du récit, il est impératif d’adresser l’éléphant dans la salle: est-il nécessaire de continuer à donner des prestations aux gens qui n’en ont pas besoin ?

Oui, d’accord, vous avez possiblement raison : en somme, il y a peu de familles au Québec qui accusent un revenu familial supérieur à 200,000$ et encore moins de familles avec des enfants en âge pour AFQ. Certes, lorsque nous multiplions ce nombre de famille par la prestation annuelle plancher de 2,080$, les montants en jeu sont relativement faibles et plutôt symboliques.

Comme éludé au début, il y aura une augmentation fulgurante du nombre de gens qui auront 75 ans + d’ici 20 ans. Donc, conséquemment, pourquoi ne pas abolir AFQ destiné au plus nanti de notre société pour finalement les injecter dans notre système de santé ?

Mes chers politiciens, désormais, s’il y a une affaire que je vous garantis, l’enjeu politique au Québec, soit le nerf de la guerre, réside, dorénavant dans ce « carré de sable ».